七夕の願いのことを書いたSさんと、また、ゆっくりとかかわることができた。朝の集いのとき、同じようにしてコミュニケーションをとるK.Fさん、K.Eさん、M,Mさんと4人で輪を作るようにして会話をした。みんな最近になってSさんが語れるようになったことを自分のことのように、喜び、Sさんは、しきりに「ゆうき」とという言葉をつかった。パソコンを青年学級に持ち込んだのはちょうど1年前のこと、こんな光景が繰り広げられられるようになるとは夢にも思わなかった。

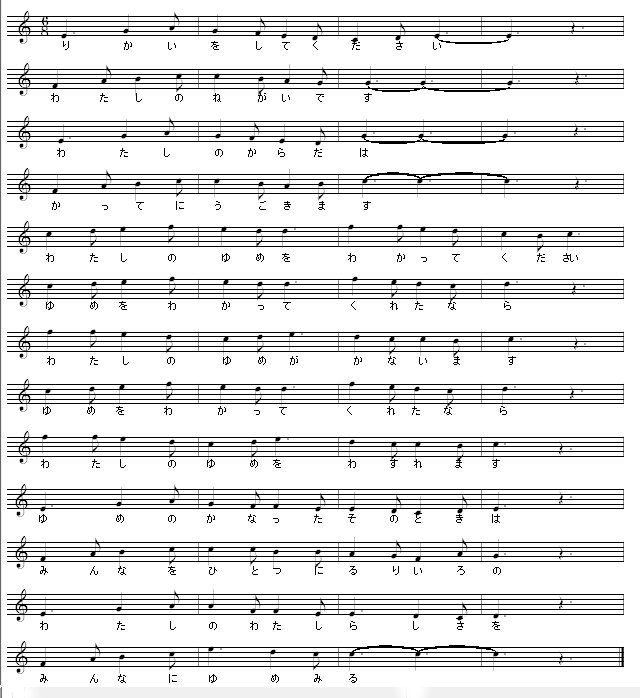

コース活動では、Sさんによって1編の詩と一つの歌が書かれた。

勇気を持って未来に向かって歩きだそう

光を持って あしたに向かって歩きだそう

彼方に見える希望に向かって歩きだそう

勇気を出して海に向かって叫んでみよう

未来の理想の未来の僕にわかるように

昔の僕を瑠璃色の海にしずめて

未来の僕を瑠璃色の海からわき上がらせて

よい若者として未来に向かって歩きだそう

よい若者を未来に向かって

若い君たちを論じる前に

もう一度未来に向かって歩ませよう

若いりりしい若者に

若い忘れられない勇気を与えよう

よい若者によい勇気を与えよう

よい若者はよい勇気をもって歩きだす

勇気の道を

ランプが誰にもわかるように照らす

未来は道の向こうに続いている

ずっと未来は続いている

勇気を持って歩きだそう

勇気を願いながら

勇気を持って歩きだそう

笑いながらつらいことを

苦しみの道を問題にもしないで

未来に向かって

理解をしてください

私の願いです

私の体は

勝手に動きます

私の夢をわかってください

夢をわかってくれたなら

私の夢がかないます

夢をわかってくれたなら

私の夢を忘れます

夢のかなったそのときは

みんなを一つに瑠璃色の

私の私らしさを

みんなに夢見る

|

2009年7月6日 21時05分

|

記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

|

青年学級 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/yshibata1958/trackback/245/

朝1時間目の授業に、O君がやってきた。3時間目の授業にはなんどか参加できたが、早朝からのこの授業には初めてだ。パソコンを通じた彼からの学生へのメッセージは、次のようなものだった。(原文はひらがな)

朝からみなさん早起きですね。人間として認めてもらえるかどうか、理解しているかどうか、眠っているように見えるかどうか、心配です。僕の言いたいことを聞いてください。技術的な問題はあるかもしれませんが、自分たちはみんな気持ちを持って生きています。みんな伝えたいことがいっぱいあります。みんなもう一度生まれ変わったらやりたいことがたくさんあります。人間の権利というものがあるということは盗人にも権利があるということですが、僕たちにはちっとも権利は認められていません。理想は学校で本当の勉強ができるといいなと思いますが、まだ僕たちにはそんな簡単なことが認められていません。理想は、学校で本当の勉強ができるといいなと思います。まだ僕たちには、そんな簡単なことが認められていませんが大学に行きたいと思ってもずっと前から物理的に無理だということがわかってしまいました。人間として日本の中で生きて大変なことですが、僕たちは、自分たちの意見を言って生きていかなくてはいけないということにようやく気づくことができました。わかってくれようがくれまいが自分たちの意見を言わないと何も変わらないということがわかりました。人間として生きていく楽しさだけでなく、苦しさも含めて言いたいことを言っていきたいと思います。

この後、彼は、文字盤で臓器移植問題について語る。記録がないが、彼は、私や病院の主治医と対話を重ねたりしながら、脳死状態と判定された、あるいはそれに近い状態にある障害のある子どもの問題について心を悩ませていて、自分にとっては人ごとではないということをいい、自分としては、もういっぱい苦労してきたから死んでまで苦労したくないから今はドナーにはならないと語った。

この日の2日前、ある関わり合いのグループで、このことを何人かが問題にした。その資料もこの授業では紹介した。

K君(10代男性)(パソコンで:原文はひらがな)

今朝質問を考えました。脳死と死とは同じでしょうか?脳死は死ではないと思います。柴田先生、たとえば僕が脳死と言われたら、臓器移植はしません。つらいことが多かったので移植の手術はしたくありません。

Hさん(10代女性)(筆談で:原文はひらがな) 取り上げていた”脳死”について、K君から意見を聞かれて

脳死は人の死ではありません。人は命がある限り生きているはずだと思います。生きているとは命があるということ。命がある限り、生きているはずだと思います。生きているとは命があるということ。命があるというのは、意志があるということ。意志があるとは意味があるということ。意味があるとは、命が続くということ。命が続く限り、命は意味がある。命の意味がある限り人は生きていけるはずだ。人は命の限り生きていく。生きていくとは命をつなぐこと。命をつなぐとは、意味をつなぐこと。意味をつなぐために意志をつなぎたい。意志をつなぐために意志を伝えたい。意志を伝えるために、みんなとつながりたい。みんなとつながるために私は生きていく。私が生きていくのは命をつなぐため。私が命を伝えたら、命はきっとつながる。命はきっとつなげられる。命はきっとつないでいくはずだから。命は一つしかない。一つだけの命を、一つだけを大切にしたい。一つだけの命はいつまでもつなげていきたい。命はつなげていくもの。命はつながっていくもの。一つだけの命を大切にしたい。大切につなげていきたい。大切につなげるために私は生きていく。私は一人の命として生きていきたい。生きたい、生きたい、生きたい、生きたい、生きたい、生きたい。

関わっていた妻は、Hさんに”脳死になったら臓器移植を望みますか”との質問をした。

移植はしません。しない理由は大切な体だからです。したくないのは、いつも同じ気持ちです。したくない理由は、もう一つあります。なぜなら、私は親から与えられた大切な子だからです。私はこんな体だけど大切に育てられたので、大切に生きていきたいと思います。大切に生きていきたいです。のhしは人の死ではない。脳死は人の命をつないでいる能力が少し弱くなっただけです。少し弱くなっただけで死だとされるのはつらいことです。死は一つの命が消えること。死は人の命をなくすこと。死は人の命の意味を消すこと。死は人の命をつながないこと。死は人の命を断つこと。死は罪です。死ぬことは罪です。死はとても大変な罪です。大変な罪だと思います。死は始めから決めるべきこどではありません。死は定められるものではないと思います。死は定められてはいけないと思います。死は定められるべきではない。死は定められない。死は定めるものではない。死は気になることだけど、死は気にしても仕方がない。死は気にしてもいつかやってくる。死は気にしてもいつかやってきます。死は気になるけど避けられない。死は気になるけど定められた運命。死は気になるけど、気になるものだけど、決められないことです。決められないので仕方がありません。死は逃れられない。死は逃れられない。死はいつかやってくる。死が望まれないのは、命があるから。命があるから。

Nさん(20代女性)(パソコンで)

脳死は人それぞれの姿勢です。死は気遣い、くの苦労しだいで決まってくると考えています。人とは奇跡と初めて気がつくと、好きな奇跡、意味相応に生きるのです。生きていれば奇跡はきっと来て、静かにあかりを照らす。奇跡信じて生きていきたい。人間、くししつつ奇跡に手が

臓器移植法案が衆院を通過した時、とたんに脳死ないし脳死に近いとされる障害のあるお子さんたちが紹介された。青い芝の会の利光さんは、以前から臓器移植法案に反対しながら、この話は障害の重い子どもをすぐに巻き込むことになるとおっしゃっていたが、まさかこんなに早く報道されるとは思ってもみなかった。確かに、1年ほど前、読売ウィークだったかが脳死の子どもたちという特集をした時に不気味さを感じたが、すでに事態はここまで来ていた。私は、いちいち自分の関わっている相手の方の脳波の所見がどうなっているかなど聞くことはない。だが、脳死ないし脳死に近いとされる子どもたちは、私が関わっている人たちと同じ状況にあるように見える。単に可能性に過ぎないが、私には彼らにもまた言葉があるように見えるのだ。

そして、期せずして、当事者たちから意見を聞くことになった。臓器移植を待ちわびる人たちのことを思うと口は重くなってしまうが、少なくとも私は、脳死ないし脳死に近いとして報道される子どもたちの言葉の可能性を感じる以上、脳死の議論を非常に危ういものと感じないわけにはいかない。

なお、ブログで紹介する文章をできるだけ漢字まじりの文章で表すことにした。置き換えのミスもあるので、慎重にやらないといけないが、これは、ある学生さんからの指摘による。これだけの内容を綴る方々は、本当は感じで表現したいのではないかという指摘だった。そのままコピーする手軽さと、ひらがなだけで綴られる文章が、いかにも臨場感を出すのではないかなどと漠然と考えていたが、この学生さんの指摘は大変納得のいくものだった。大変ありがたい指摘だった。漢字の使用の個人的な好みには合わせられていないが、やはり、こうした形で表現されるべきものなのだろう。そして、情報保障という観点からは、ふりがなをふる必要もあるが、これは、単なる手続きの煩雑さの理由だけからご容赦いただきたい。

|

2009年7月6日 21時00分

|

記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

|

自主G多摩1 /

自主G23区1 /

大学 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/yshibata1958/trackback/244/